천년의고도 慶 其 殿

천년의 역사가 숨결처럼 담긴 도시 중 하나인 전주를 향해 가는 고속버스에서

푸른 실록이 어우러진 창밖을 보니 어느덧 남원을 지나고 있다

춘향 고을을 그냥 지나치려니 아쉽기도 하지만 너무 늦은 시간이라

창밖의 풍경만으로 만족하고 기다려야했다 조선을 창업한 이성계의 어진이 있는

맛과 멋과 소리의 전통을 자랑하는 문화의 도시가

금방 눈앞에 다가오고 있지 않은가.

후백제의 도읍지요 조선왕조의 발상지라는 전주는 전통문화와

유적이 잘 보전되어있다고 한다.

경기전을 가는 길목에 객사(보물 583호)를 먼저 만났다

객사는 객관이라고도 하며, 고려, 조선 시대에 왕명으로 벼슬아치들을 접대하고 묶게 한 일종의 관사를 말한다.

감실에는 궐패(闕 牌)를 모시고 망궐례인 임금에 대해 예를 올렸다고 한다.

큰길 도롯가에 있는 객사는 깨끗이 보전되어있고 단청이 그대로 아름답다

벼슬아치들만 드나들 수 있었던 육간대청에 신발을 벗고 쉴 수도 있어

잠시 쉬면서 옛 건물의 아름다움과 초서체의 현판의 뜻을 가늠해본다

객사 주관 정면에 풍패지관이라는 현판이보인다

객사수직사

전주 객사는 1473년(성종 4)에 전주 서고를 짓고 남은 재료로 개축하였다는 기록이 있을 뿐 정확한 건립연대는 알 수 없다. 원래 주관(主館)과 그 좌우에 동익헌(東翼軒)·서익헌(西翼軒)·맹청(盲聽)·무신사(武神祠) 등의 건물이 있었으나, 1914년 북문에서 남문에 이르는 도로 확장공사로 좌측의 동익헌은 철거되어 현재는 주관과 서익헌, 수직사(守直舍)만 남아 있다. 주관의 툇간(집채의 원칸살 밖에 붙여 다른 기둥을 세워 만든 칸살)에는 툇마루를 깔았으며, 칸마다 띠살문을 달았다. 천장은 연등천장이며, 지붕은 주관은 맞배지붕, 서익헌은 팔작지붕이다.

주관 정면에는 ‘풍패지관(豊沛之館)’이라는 현판이 걸려 있는데 풍패란 한나라 고조(高祖)의 고향 지명으로 그 후 왕조의 본향을 일컫는 말이 되었다.

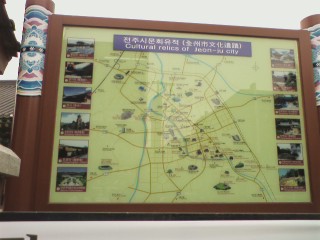

전주문화 유적지 약도(객사왼쪽에있다)

객사에서 5분 거리에서 전주의 가장 대표적인 문화재라는 풍남문(보물 제308호)을

만났다. 전주 읍성의 남문이다.

마치 서울의 남대문을 보는 듯했다.아니 남대문보다 더화려하고

웅장하다.

섬세하고 날아갈 듯한 지붕은 바로 우리 전통 멋 그것이었다.

자연석을 깎아 만든 성벽의 정교함과 천정의 단청, 아름드리 기둥의

웅장함은 우리 조상의 기예와 섬세함에 놀라고 자랑스럽다

풍남문에서 필자

풍남문 좌측에서(날아갈듯한 처마가 아름답다)

풍남문 정면에서( 풍남문이라는 현판이보인다)

풍남문의역사

풍남문은 1963년 1월 21일 보물 제308호로 지정되었다. 전주읍성의 남문이다. 임진왜란 때 파괴되었으며, 1734년 영조의 명으로 개축되었다. 1767년 화재로 소실된 것을 관찰사 홍낙인이 다시 지으면서 지금의 이름을 갖게 되었다

조선시대(朝鮮時代) 관찰사(觀察使)의 소재지(所在地)였던 전주에는 시가지를 둘러싼 성곽(城郭)이 초기부터 있었으며, 그 성곽에는 동서남북(東西南北)에 각각 문(門)이 있었는데 선조(宣祖) 30년(1597) 정유재란(丁酉再亂)때에 모두 파괴되었다.

성곽과 성문이 다시 수축(修築)된 것은 영조(英祖) 10년(1734)이며 이때 남문(南門)을 명견루(明見樓)라 하였다. 그러나 명견루는 영조 43년(1767) 큰 화재로 불타버렸다. 현재의 문루는 그 이듬해에 당시의 관찰사(觀察使) 홍낙인(洪樂仁)이 재건한 것으로 풍남문(豊南門)이란 이름도 이때 붙인 것이다. 그후 순종(純宗) 융희(隆熙) 원년(元年)(1907) 도시계획의 일환(一環)으로 성곽과 성문은 모두 철거되고 이 풍남문만 남게 되었다.

풍남문은 그후 종각(鐘閣), 포루(砲樓) 등이 일부 헐리고 지면(地面)이 묻히는 등 그 옛모습이 크게 훼손(毁損)되었는데 지난 1978년부터 3년간의 보수공사로 다시 그 원모습이 드러나게 되었다.

아래층 내부에 전후 두줄로 4개씩 세운 기둥이 그대로 연장되어 위층이 변주(邊柱)로 되는데 이러한 기둥배치는 우리나라 문루건축(門樓建築)에서는 희귀(稀貴)한 양식이다.

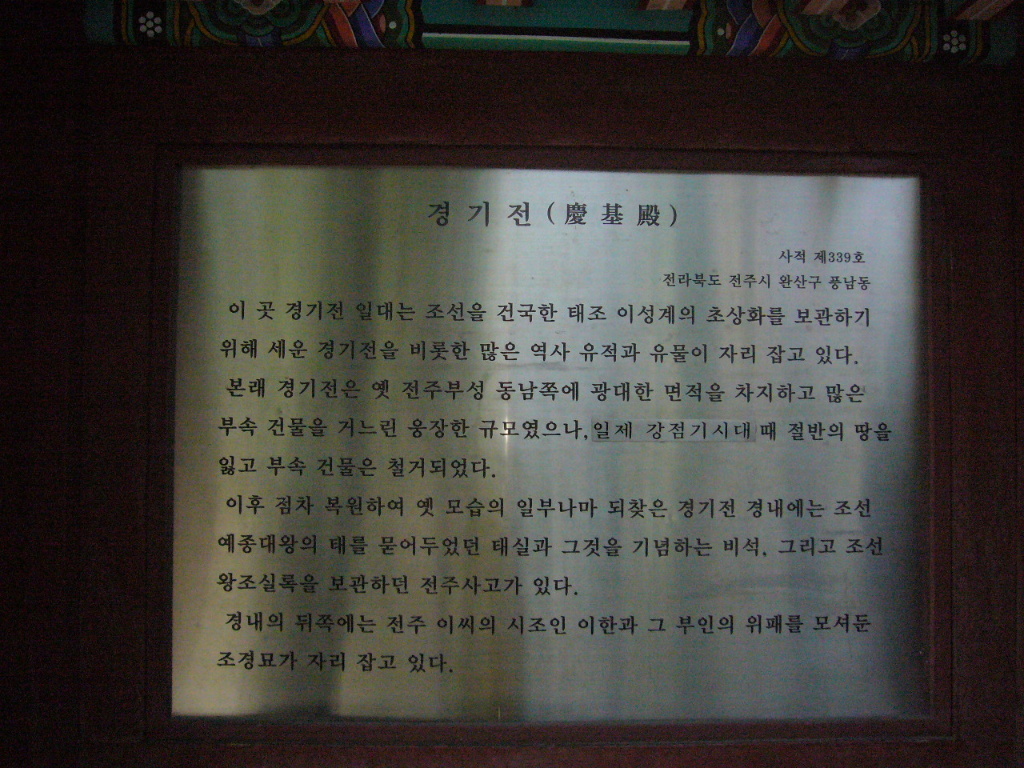

사적 339호 경기전

경기전가는길(경기로)

목적지인 경기전 慶基殿이 바로 보였다.

도로도 말끔히 정돈된 경기로라 이름 붙여있었다

가로등에는 고풍스런 청사초롱으로 단장하고 입구에는

경기전 내부의 안내 약도와 관광 안내소가 있었다.

태조 어진을 모신 곳이고 조선왕조실록을 보관한 사고가 있는

아주 중요한 역사가 담긴 곳이다

홍살문을 들어서니 어진을 관리하고 제사를 모시며 하급관리들이

살았다는 한옥이 먼저 눈에 들어왔다.

그런데 보수를 많이 했는지 너무 깔끔하게 단장되어 있었고

쪽문을 나오니 바로 본전이었다.

한가운데에 이성계 어전이 봉안되어 있고

양편에는 조선 역대 임금 중 성군이라 불리는 세종대왕과 영조, 정조,

등 마지막 왕인 고종의 어진도 모셔져있었다.

본전을 돌아 나오니 대숲이 울창하고 넓은 잔디와 정원에

全州史庫가있고 조선왕조실록 보전기념비가 있고 석등이 있었다.

경기전 본전 입구

이성계어진이모셔진 본전

하금관리가 거처하며 제사를 모시던 한옥

관리들의 한옥

이성계어진

세종대왕 어진

풍남문에서 동쪽으로 150m 쯤 가면, 고색이 창연한 경기전이 나온다. 사적 제339호로 지정된 경내에는 유형문화재 제2호로 지정된 경기전과 유형문화재 제16호로 지정된 조경묘가 있다. 조선왕조를 창업한 이태조의 영정을 봉안하기 위하여 태종 10년(1410년)에창건하였다.

경기전은 조선이 건국되자 왕기를 공고히 하기 위하여 세워진 것으로서 태조의 어용을 봉안하였으며, 태종 14년(1414년)에 건립되었다. 전주, 경주, 평양 등은 창건 당시에는 어용전이라 불리었는데, 태종 12년(1412년)에는 태조진전이라 하였다가, 세종 24년(1442년)에 전주는 경기전, 경주는 집경전, 평양은 영숭전이라 하였다. 선조 25년(1592년) 임진왜란으로 네 곳에 있었던 태조 어용전은 전부 소실되었다. 경기전은 선조 30년(1597년) 정유재란 때 소실되었다가, 광해군 6년(1614년) 11월에 중건되었다.

경기전은 옛 전주부성내 동남쪽에 광대한 면적을 점유하고 있었으나, 일제 때에 그 서쪽을 분할하여 일본인 전용인 수상소학교를 세움으로써 경기전 절반 이상의 땅을 상실하였으며, 부속된 건물은 이때 거의 철거되었다. 현존 건물인 전각은 다포식 맞배지붕 건물로서, 전면에 하마비, 홍살문, 외삼문, 내삼문등이 있다.

경기전에 봉안된 어용은 경주 집경전본을 모사한 것이었는데, 세종 24년(1442년)7월에 집경전의 어용과 함께 개화하여 동년 10월에 봉안했다

조선왕조때의 향로

조선왕조때의 가마

현재 경기전 어진은 고종 9년(1872년) 9월에 개화한 것이며, 임진왜란이 일어나자 재빨리 내장산에 피난하였다가 정읍, 태인, 익산, 용안, 임천, 은산, 정산, 온양, 아산을 거친 다음 강화도, 안주를 경유하여 묘향산, 보현사 별전에 봉안되었다.

그 후 어용은 여러 번의 수난을 겪었는데, 즉 인조 14년(1636년) 병자호란 때는 무주 적상산성에 피난했다가 돌아온 일이 있었으며, 영조 43년(1767년)이른바 정해대재 때는 전주향교 명륜당에 긴급 피난한 일이 있었으며, 고종 31년(1894년)에는 동학군의 전주입성으로 한때 위봉산성에 피난하기도 했다. 경기전에 인접한 북쪽에 전주이씨의 시조인 이한 공과 시조비의 위패를 봉안한 조경묘가 있다.

이조실록을 저장했던 사고(史庫)

史庫(측면에서본 사고)

史 庫 옆에 세워진 비석(조선왕조 실록 보전 기념 비)