"한글이 파스파 문자 모방" 해외 통설에 국내학계 반론

"한글은 모음 독립 독창성 字形도 체계적으로 만들어"

9일은 563돌 한글날이었다. 우리는 한글이 세계에 자랑할 독창적인 문자라고 믿는다. 그런데 해외에선 한글이 다른 문자를 본떴다는 학설이 생각보다 강하다. 이게 무슨 소리고 한글의 원조라는 건 어떤 문자일까?지금은 사라진 옛 몽골 '파스파(八思巴) 문자'다. 1269년 티베트 출신 승려 파스파가 원(元) 세조 쿠빌라이의 명을 받아 만든 표음문자다. 파스파 문자를 한글의 기원으로 보는 시각은 조선시대부터 있었다.

이익(李瀷)의 '성호사설'과 유희(柳僖)의 '언문지'에서 언급됐다. 초기 선교사들도 이 문제를 거론했다. 1966년 미 컬럼비아대 게리 레드야드 교수가 '한글이 파스파 문자를 모방했다'는 내용의 논문을 썼다.

2001년 중국 사회과학원의 몽골계 학자 주나스트(照那斯圖) 교수도 '한글 자형(字形)은 파스파 문자를 교묘하게 변형시킨 것'이라고 주장했다. 우리 학계는 별 반응을 보이지 않다 최근 정면으로 반론을 제기하기 시작했다.

국어학자인 정광(鄭光) 고려대 명예교수(우석대 한국학연구원장)가 최근에 낸 '몽고자운(蒙古字韻) 연구'(박문사)다. 정 교수의 결론은 "훈민정음이 파스파 문자로부터 일부 영향을 받았지만 독창적인 자형으로 이뤄진 문자"라는 것이다.

하지만 모음(母音)에 해당하는 중성자(中聲字)를 독립시켰다는 데 한글의 독창성이 있다고 정 교수는 지적했다. 모음과 자음(子音)을 분리해 별도의 문자로 삼은 인류 최초의 '자모(子母)문자'를 만들었다는 것이다.

'모음 독립'을 가능케 한 열쇠는 소리가 나지 않는 '초성 ㅇ'을 사용한 데 있었다. 이는 모음을 독립된 글자로 보기 어려운 파스파 문자와는 크게 다른 점이다.

천(天) 지(地) 인(人)의 삼재(三才)를 표현해 만든 훈민정음의 중성자는 'ㅏ'와 'ㅓ', 'ㅗ'와 'ㅜ', '·'와 'ㅡ'를 명확히 구분했는데, 서양에선 20세기 구조언어학에 와서야 등장할 정도로 대단히 치밀한 분석이었다는 것이다.

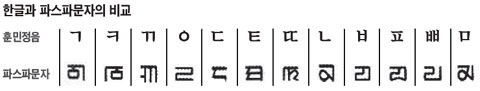

글자 모양이라는 면에서도 훈민정음의 독창성이 드러난다고 정 교수는 분석했다. 일부 글자가 파스파 문자와 비슷해 보이는 건 한글의 'ㅣ'가 알파벳의 'I(아이)'와 비슷하게 보이는 것처럼 우연의 일치라는 얘기다.

'훈민정음' 해례본의 제자해(制字解) 편은 세계 문자에서 유례없이 '글자를 만든 원리'를 친절하고 분명하게 밝히고 있다. 그것은 대단히 체계적인 내용이다.

어금닛소리 'ㄱ'은 혀뿌리가 목구멍을 막는 모습을, 혓소리 'ㄴ'은 혀가 입천장에 붙는 모습을 본뜬 것이다. 입술소리 'ㅁ'은 입의 모습을, 잇소리 'ㅅ'은 이의 모습을, 목구멍소리 'ㅇ'은 목구멍의 모습을 본떴다.

여기에 소리가 조금 거세게 나오는 것에 따라 획을 더한 9자를 추가했는데 예를 들어 ㄴ→ㄷ→ㅌ, ㅁ→ㅂ→ㅍ의 순서대로였다. 이 원칙에 맞지 않는 이체자(異體字) 3자를 더해 모두 17자(字)를 만들었다는 것이다.

파스파 문자는 티베트 문자를 변형하는 선에서 그쳤다. 정 교수는 "레드야드와 주나스트 교수 모두 '제자해' 원리의 타당성을 인정하면서도 계속 한글 자형의 모방설을 주장하고 있는 걸 이해하기 어렵다"고 말했다. 훈민정음처럼 모음자를 포함한 자법(字法)을 마련하지 않았을 뿐더러 쓰기도 복잡했던 파스파 문자는 결국 소멸했다.